2024.04.23

-

一三〇〇年の歴史に

出会えるまち

-

日本屈指の清流で

大自然を満喫できるまち

-

先人の築いた文化と

想いをつなぐまち

-

清らかな水が育んだ

恵みを味わうまち

-

自然と文化が魅せる

四季の絶景に出会うまち

-

一三〇〇年の

歴史に出会える

まち

-

日本屈指の

清流で大自然を

満喫できるまち

-

先人の築いた

文化と想いを

つなぐまち

-

清らかな水が

育んだ恵みを

味わうまち

-

自然と文化が

魅せる四季の

絶景に出会うまち

- うだつの上がる町並み

- 長良川清流でラフティング

- 長く伝統として受け継ぐ美濃和紙

- 綺麗な水で育つ美濃鮎

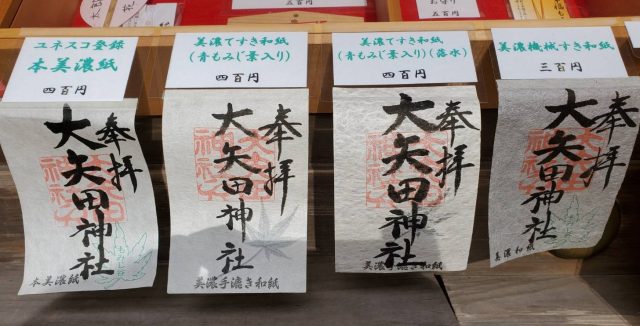

- 紅葉に染まる大矢田神社

NEWS

2024.04.23

GW期間中 大矢田神社の御朱印が受けられます!

2024.04.12

小倉公園 現在の桜開花状況

イベント情報

2024/4/25(木)~2024/7/15(月)

美濃和紙の里会館 企画展「紙はうたう にしむらあきこ 和紙造形の世界」

2024/4/中旬~2024/5/5(日)

うだつの町家の五月節句

2024/3/25(月)~2024/5/6(月)

さくらまつり

豊かな自然と

文化に育まれた

世界遺産のあるまち、

美濃市

1300年も昔から、和紙産業のまちとして

歴史を刻んできた美濃市。

本美濃紙の手すき技術はユネスコ世界無形文化遺産に登録され、

日本を代表する伝統工芸品となっています。

和紙問屋によって築かれた「うだつの上がる町並み」は県内でも有数の観光スポット。

江戸の情緒を残す威風堂々とした町並みは多くの観光客を魅了しています。

実は美濃市には、3つの世界遺産が。

本美濃紙の手すき技術、世界農業遺産「清流長良川の鮎」、

そして世界かんがい施設遺産「曽代用水」。

豊かな自然とそこで育まれてきた文化が世界に認められています。

美しい清流と山々―。歴史と伝統、グルメにアクティビティまで。

訪れるたび新たな魅力に出会える美濃市に、ぜひお越しください。

-

美濃市 MINO

- TOKYO

- OSAKA

- NAGOYA

- KYOTO

美濃市で過ごす

特別なひととき。

MINOWASHI

AUTUMN COLORS

MINOAYU

美濃市で過ごす

特別なひととき。

CYCLING

MINOWASHI

AUTUMN COLORS

MINOAYU

目的で探す

季節のおすすめ

スポット&イベント

お知らせ

FOLLOW US美濃市のことをもっと知る

-

Twitter

-

Facebook

-

Instagram

-

Youtube